大学受験料はいつ払うの?

どうやって?

どのくらいかかるかも知りたい

お子さんが受験期に入ると、避けては通れない『大学受験料の支払い』

巷では『平均で30万~40万はかかる』といわれる受験料に、気が気じゃない親御さまも多いはず。

平均って、みんなこんなにかかるの?

そこで、子どもの大学受験を経験した私が、大学受験料にまつわる疑問

☑ 大学受験料の額

☑ 大学受験料を支払う時期

☑ 大学受験料の支払い方法

まで、分かりやすくお伝えします。

この記事をお読みいただくと

- 大学受験料についての正しい知識

- わが子にかかる大学受験料の額

- 受験料を少しでもおさえる方法

もわかります。

参考までに、娘の大学受験で実際に支払った額もご報告!

いざというときに慌てないよう、今のうちに『わが子にかかる大学受験料』を把握しておきましょう。

【2025 大学受験料】入学検定料は思ったよりかかる

大学受験料(入学検定料)は、何校受けるかによって金額が大きく変わります。

とくに滑り止めとして私立大学を受験する場合

受験料が想像以上にかかるのは『私立大の複雑な受験方式』も要因の1つです。

まずは基本の大学受験料からお伝えします。

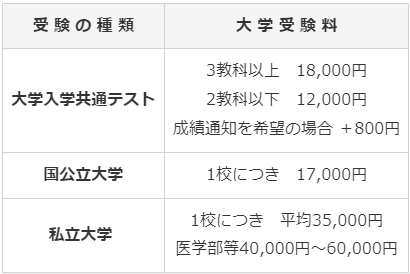

R7年度 大学受験料(入学検定料)の額

令和7年度 大学受験料(入学検定料)の額は以下の通りです↓

| 受 験 の 種 類 | 大 学 受 験 料 |

| 大学入学共通テスト | 3教科以上 18,000円 2教科以下 12,000円 成績通知を希望の場合+800円 |

| 国公立大学 | 1校につき 17,000円 |

| 私立大学 | 1校につき 平均35,000円 医学部等40,000円~60,000円 |

たとえば、国立大志望(前期+後期)で、併願大として私立大学を3校受験する場合↓

| 共通テスト | 18,800円 |

| 国公立大学 | 17,000円 × 2 = 34,000円 |

| 私立大学 | 35,000円 × 3 = 105,000円 |

| 合 計 | 157,800円 |

と、実際これだけかかります。

遠方の大学に受験であれば、受験料のほかにホテル宿泊費・交通費も必要。

宿泊費・交通費は、早めに予約すると『早期割』などで費用をおさえることもできます。

大学近隣・利便性のよいホテルは毎年『早い者勝ち』です。ご予約はお早めに

【大学受験料】現役合格めざすなら 『30~40万』は妥当かも

大学現役合格をめざすなら、大学受験料『30~40万』は妥当かもしれません。

絶対浪人したくない派は、受験料が高額になりがちです

国公立大なら『前期・中期・後期』と受験のチャンスは最大3回。

ですが中期試験を設ける大学は少ないため、多くの受験生は前期・後期で日程をくみます。

いっぽう私立大学は、試験日が重ならなければ何校でも受験が可能。

さらには

- 同じ大学・学部内でも複数の入試方式がある

- 大学独自で定める入試方法もある

など、私立大学は受験方式が複雑です。

利点としては、同じ大学を複数回受験すると合格率も上がること

受験料も個別に受験するよりは安いですが『1判定ごと』に受験料はかかります。

お子さんと話し合い、的を絞った受験計画を立てることが大切です

【大学受験料だけじゃない】滑り止めの入学金

大学入学前の費用は大学受験料(入学検定料)だけではありません。

志望大の合格発表前に、おさえておきたい合格大の入学金支払期限がくる場合。

入学金まで支払わないと入学資格を失います

いわゆる合格取り消しです

国公立大志望の人は『1つでも滑り止めの私立をおさえる場合』がこれに該当します。

国公立志望で私立おさえは『入学金の支払いが確定する』ということ

その入学金、1校あたり20万~30万。

1度払うと戻ってくることはありません。

へたすると30~40万じゃ利かない可能性がありそう…

大学受験は入学後だけではなく、実際は入学前からまとまった金額が必要です。

このことから

わが子の大学受験にかかる費用はどのくらいなのか?

を事前に把握することが大切です。

【いつ払う?】大学受験料の支払いは『出願期間内』

大学受験料の支払いは『出願期間内』におこないます。

以下より

- 総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜

- 共通テスト

- 一般選抜(2次試験 国公立・私立)

に分けてご説明します。

総合型選抜(旧AO)は9月・学校推薦型選抜は11月に支払う

年内に合否が決まる総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜による大学入試。

出願時期については

☑ 総合型選抜(旧AO)➡ 9月以降

☑ 学校推薦型選抜 ➡ 11月以降

と、文部科学省で定められており、受験料の支払いも同時期におこないます。

詳細な出願期間は各大学で異なるので、入試案内等で確認です

出願時に受験料を払い終えたことを証明するため

☑ 収納証明書の一部を添付

あるいは

☑ 領収書を同封する

場合もあります。

出願期間も長くは設けられていないため、受験料の支払いは『早めに済ませておく』ことが肝心です。

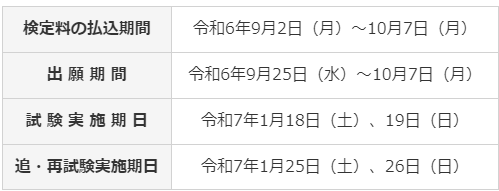

共通テストはR6年9月2日~10月7日に支払う

毎年1月におこわれる大学入学共通テストの受験料払込期間は、9月初日~10月初めまで。

共通テストについては、『検定料の払込期間』が別に設けてあります。

令和7年度 大学入学共通テストの入試情報は以下の通りです↓

| 検定料の払込期間 | 令和6年9月2日(月)~10月7日(月) |

| 出 願 期 間 | 令和6年9月25日(水)~10月7日(月) |

| 試 験 実 施 期 日 | 令和7年1月18日(土)、19日(日) |

| 追・再試験実施期日 | 令和7年1月25日(土)、26日(日) |

検定料の払込期間は1カ月ちょっと。

少し余裕があるようで、実はありません

というのも、在校生の共通テスト出願等はすべて『学校側がおこなう』ため。

個々の書類に不備がないかチェック期間もはいるので、払込についても早期に済ませるよう言われます。

お子さんから払込書を受け取ったら、なるべく1週間以内に支払いを済ませましょう。

- R8年度 共通テストより 出願手続きが電子化されます

- 大学入試センターでは、令和8年度 大学入学共通テスト(令和8年1月実施予定)より出願手続きの電子化をおこなうことを正式に発表しています。これにより検定料等の支払方法も、従来の指定金融機関の振込みからオンライン決済に変わります。

また、これまで在籍校を経由しセンターに提出していた出願方法も、志願者本人が直接センターに提出することになります。

【2次試験 国公立大】R7年1月27日~2月5日に支払う

国公立大の受験料支払いは『令和7年1月27日~2月5日』の出願期間内。

ここで注意するのは『国公立大を前期・後期試験ともに受験する』場合です。

前期+後期受験の場合、受験料は前期出願時に同時に支払います。

前期・後期で大学がちがう場合は『前期出願のタイミング』で後期分も払います

「前期ダメだったから後期出願」じゃないのね

まちがえやすいのでくり返しますが、国公立大の出願期間は

『前期』『中期』『後期』すべて 令和7年1月27日~2月5日まで

『後期試験も前期試験と同時期に受験料を払う』ことを覚えておきましょう。

親御さまに知ってほしい『大学の願書』について。

お子さんの出願時に役立ちます↓

国立前期合格しても後期分の受験料返還なし

国立大学の前期試験に合格しても、支払った後期分の受験料は返還されません。

理由は

後期分を支払った時点で出願が完了し、入試準備が進められてしまうため

前期試験に合格し、かつ入学手続きをとると後期試験の合格判定から『除外』されます。

後期試験を受けなくなった場合も、欠席の連絡をしなくて大丈夫です!

【2次試験 私立大】各大学で支払いが異なるので注意

私立大学の出願期間は『各大学で異なる』ので注意が必要です。

大まかにいうと、12月中旬~1月下旬あたり

滑り止めとして複数受験する人も多い私立大学。

受験料の支払いは『各大学ごとの出願期間等を確認する』ことが重要になります。

またWeb出願においては

出願登録完了後 24時間以内 あるいは 48時間以内

と早期に払込を指示する大学もあります。

出願期間を過ぎると、いかなる理由があろうとも受け付けてもらえません

大学では受験時期になると、公式サイトで『受験生向けの情報』を公開しています。

受験のしくみを正しく理解するためにも、かならず『受験大学の公式サイト』を確認することが大切です。

【2025 大学受験料】入学検定料の支払い方法

以下より『共通テスト』『2次試験』それぞれの支払い方法をご説明します。

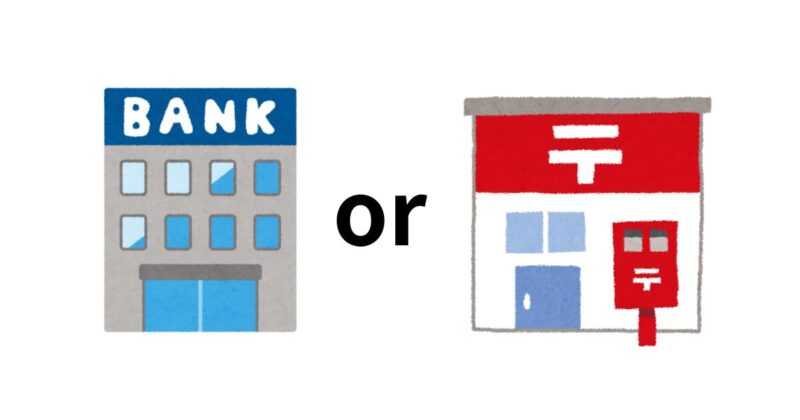

大学入学共通テストは銀行か郵便局のみ(ATM不可)

共通テストの払込方法は、『指定された銀行』もしくは『郵便局』の窓口で支払います。(ATM不可※)

※払込は受付局の日附印が必要です

かならず窓口でお支払いください

払込書は『受験案内』のなかに入っていますよ

- 志願票など出願に必要なものが入った重要な書類

- 現役生は学校から配布される(既卒生などは個人で取り寄せ)

- 令和7年度 受験案内は 9月2日より配布

令和7年度の共通テストは『変更点』がいくつかあり、大学入試センターの公式アカウントでも、以下のように発信しています↓

受験案内には主に、以下のことが載っています。

— 大学入試センター (@DNC_Japan) July 10, 2024

・令和7年度共通テストの主な変更点

・試験時間割

・出願方法、志願票の記入方法

・出願後の各種手続

・受験に当たっての注意事項等

これまでの試験からの変更点が多いので、予め、確認しておいてください。

詳細はこちら▼https://t.co/3hkxYfw71Q https://t.co/Jupv3dtmZV

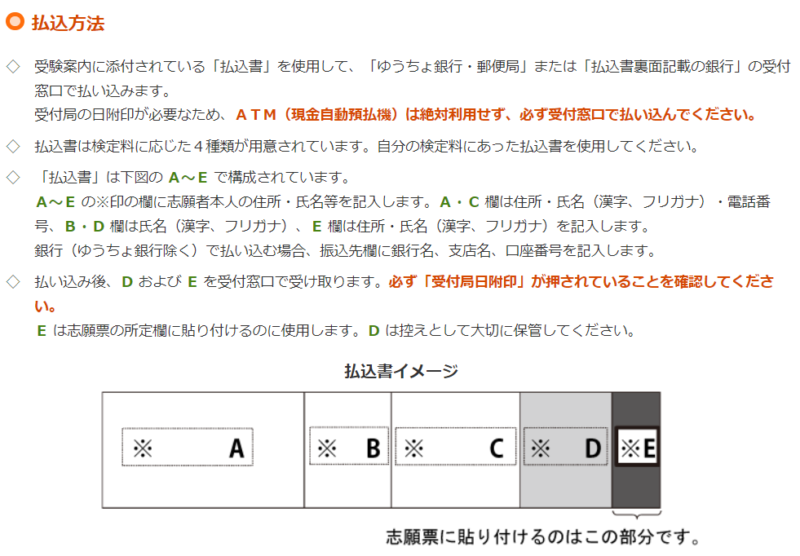

受験案内の中にある『払込書』で受付窓口から支払ったあとは、その一部を志願票の所定欄に貼り付けます。

以下の『払込書イメージ』をご参考ください↓

- R8年度 共通テストより 出願手続きが電子化されます

- 大学入試センターでは、令和8年度 大学入学共通テスト(令和8年1月実施予定)より出願手続きの電子化をおこなうことを正式に発表しています。これにより検定料等の支払方法も、従来の指定金融機関の振込みからオンライン決済に変わります。

また、これまで在籍校を経由しセンターに提出していた出願方法も、志願者本人が直接センターに提出することになります。

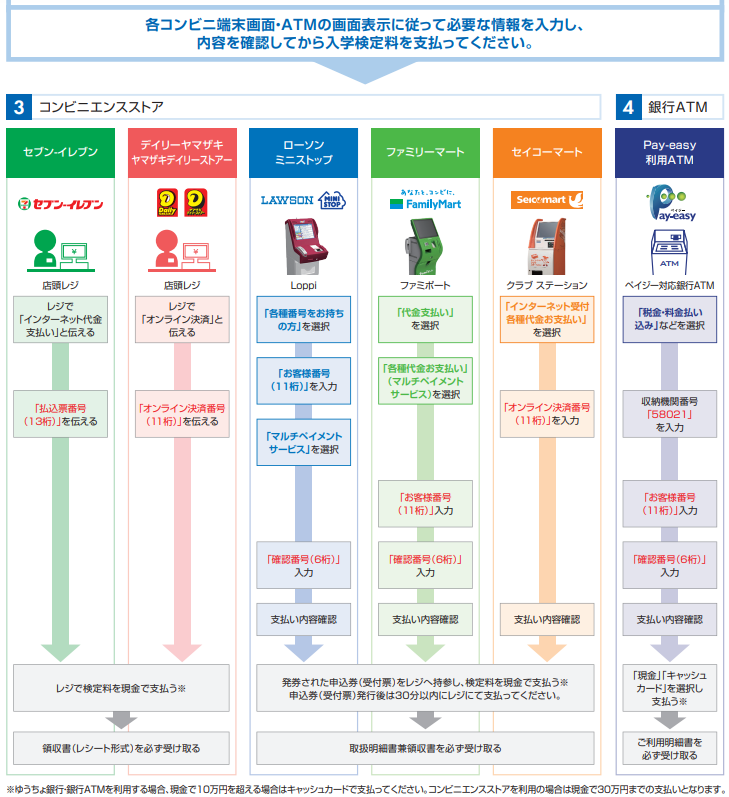

2次試験はクレカ・コンビニ・銀行ATM(ペイジー対応)など

Web出願の場合、2次試験の払込方法は

◎ クレジットカード

◎ コンビニエンスストア

◎ 金融機関ATM(ペイジー対応)

◎ ネットバンキング

などから選べます。

大学によって扱う種類が変わります

手軽にサクッと振り込みたい方は、私も利用した『セブンのコンビニ』がおすすめです。

レジで番号を伝えれば、支払いは即完了。

以下は息子にスクショでもらった画像

そのままレジの定員さんに見せました↓

- 支払い方法の選択は、お子さんの『出願登録時』におこないます。

『コンビニのセブン』を選択してもらい、あとから番号を聞いてください

その他『コンビニ』『銀行ATM(Pay-easy)』支払い手順はこちらです↓

最後にお店でもらう明細書(レシート)等は『願書提出時』に必要な大学もあります。

いつものクセでポイっと捨てずに持って帰りましょう

【2025 大学受験料】入学検定料をおさえる方法3つ(注意点も)

大学受験料(入学検定料)をおさえる方法は3つあります↓

- 共通テスト利用入試の活用

- 学内・学部内併願の利用

- 地方試験会場の利用

以下より、注意点もふくめお伝えします。

①共通テスト利用入試の活用

私立大学の受験料をおさえる方法の1つに『大学入学共通テストの利用入試』があります。

大学の個別試験を受験せず、共通テストの結果だけで合否が決まる受験方式です

通常は、1校あたり 35,000円ほどかかる私立の大学受験料。

この共通テスト利用入試を利用すると、1校あたり 15,000円~20,000円の受験料で済みます。

お得!

ですが、大学入学共通テスト利用入試にはメリットがある反面、デメリットもあります↓

【メリット】

◎ 受験料が安くなる

◎ 受験会場に行かなくてよい

◎ 複数の私立大も受験が可能

【デメリット】

◎ 個別試験と比べ募集人数が少ない

◎ 共通テストで高得点が必須

◎ 合格のハードルが高い

以上のことから、私立大学を確実におさえるには『個別試験もセットで受験する』ほうが賢明です。

②学内・学部内併願の利用

多くの私立大学で設けられる『併願割引制度』

『併願割引制度』とは、同じ大学で複数の学部学科を併願すると、2つ目以降の受験料が割引になる制度です。

例えば

単願 → 35,000円

2併願以降 → 20,000円(15,000円割引)

と受験料をおさえながら合格率を上げることもできます。

『ここは絶対合格したい!』という大学なら、ぜひ利用したいところ

併願割引制度で気をつけたいのは

大学により割引率や出願方法も異なる

という点。

受験候補の大学は、早めに大学の公式サイトなどで確認することが大切です。

③地方試験会場の利用

受験大学が遠方でも積極的に受験できるよう、地方の各主要都市に受験会場を設ける大学もあります。

子どもの体力やウチの経済面からも、うれしい制度ね

当然ですが、遠方の受験大学に別会場がない場合は、現地へ向かうしかありません。

大学受験の付き添い、お子さんの大学1人暮らしをお考えの方はご参考ください↓

遠方大に受験の場合、親の役目としてやるべきことは『宿泊先の確保』

ホテル予約は、好条件のところからなくなります

早めの予約が肝心ね!

大手旅行会社が企画する、受験生のための宿泊プラン『受験生の宿』が毎年好評です。

受験生に配慮したサービスが人気

照明器具・机・加湿器なども無料で貸してもらえます

『受験生の宿』はオンライン予約です。

大学近隣・利便性のよいホテルは早期満室となるため、早めに予約をすませましょう。

- JTB 【受験生の宿】

安心の国内最王手 - じゃらんnet 【受験生の宿】

ホテル掲載数も多い - 楽天トラベル

楽天ユーザーおすすめ - るるぶトラベル 【受験生の宿】

画面も見やすく検索しやすい - 近畿日本ツーリスト【受験生の宿】

土地勘がなくても探しやすい - 日本旅行【受験生の宿】

『JR・新幹線+宿泊』も充実 - Yahooトラベル

最大10%お得になるPayPayポイント付与

大学受験のホテルについて、くわしく書いた記事です↓

【わが家の大学受験料】娘の大学受験で支払った額

国立大を卒業し、現在 社会人1年生の娘。

大学受験時に支払った実際の額がこちらです↓

| センター試験(現 大学入学共通テスト) | 18,800円 |

| 国立大学(前期) | 17,000円 |

| 公立大学(後期) | 17,000円 |

| 私立大学 1校 | 42,000円(共テ併用 含) |

| 専門学校 1校 | 20,000円 |

| 行かない大学等の入学金(2校) | 100,000円+270,000円=370,000円 |

| 合 計 | 484,800円 |

入学検定料だけとみると、115,000円くらい。

『私立大を複数受験しなかったこと』で、入学検定料は安くおさえられました。

ただ支払期限の関係上、行かない2校に入学金を納めることになったのはイタかった…

娘の大学受験でわかったことは

- 大学受験校・受験数は吟味する(やみくも受験はNG)

- 私立大など、1校でもおさえると入学金を払うことになる

- 私立大の合格発表日、入学金支払期限は大学ごとに要チェック など

受験直前期は、普通に『数万単位』でお金が飛んでいきます。

若干、金銭感覚がおかしくなる

受験生本人も、この時期はとくに勉強のことで手いっぱい。

かかるお金のことまで頭が回るはずがありません。

大学受験を目前にして、親ができることは

わが子の受験に関する費用・支払期限をしっかり把握すること

子どもからの情報だけではなく『親御さん自ら情報を集めること』が大切です。

【2025 大学受験料】支払う額・時期・方法 まとめ

大学受験料の額・支払い時期・支払う方法など、自身の経験もふまえてお伝えしました。

サクッと以下にまとめます

【大学受験料は出願期間内に支払う】

・総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜の場合

→ 総合型選抜(旧AO)は9月以降

→ 学校推薦型選抜は11月以降

・共通テストの払込期間は9月初日~10月初

・2次試験(国公立大・私立大)の場合

→ 国公立大はR7年1月27日~2月5日の出願期間内に

→ 国立前期合格しても後期分の返還はない

→(注)私立の出願期間は各大学で異なる

【大学受験料の支払い方法】

→ 大学入学共通テストは銀行が郵便局のみ(ATM不可)

→ 2次試験はクレカ・コンビニ・銀行ATM(ペイジー対応)など

→ おすすめはセブンのコンビ二

【大学受験料を抑える方法と注意点】

・共通テスト利用入試の活用

→ 1校につき15,000円~20,000円と安くおさえられる

→【注意点】個別試験と比べて募集人数が少なく、合格のハードルが高い

・学内・学部内併願の利用

→ 同大学で複数の学部学科を併願すると、2つ目以降の受験料が割引になる

→【注意点】大学ごとに割引率や出願方法も異なる

・地方試験会場の利用

→ 受験大学が遠方の受験生に、地方の各主要都市に受験会場を設けている

→【注意点】遠方の大学に別会場がない場合は、現地へ行って受験する

大学受験料などの受験費用は、思った以上にかかります。

お子さんの受験する大学が

☑ どこで

☑ 何校あり

☑ どのような方法で受験するのか

によって、金額が大きく変わるのも事実です。

この記事が『大学受験に関する親御さまのお悩み』を少しでも解決できますように

そして、親子ともに『万全の態勢』で受験本番を迎えれるよう、心から願っています。

コメント